ハブ ( Okinawa habu )

| 名称(ヨミ) | ハブ |

|---|---|

| 中分類 | 有鱗目(トカゲ、ヘビ) |

| 小分類 | クサリヘビ科 |

| 形態 | 体長は2メートルを超えて大型化する個体が見られる。頭は長い三角をしており、体は比較的細い。総じて体色は黄褐色で上面に暗褐色の独特の模様が入る。ただし、全体が赤褐色や暗褐色がかった個体など変異がある。島ごとに模様のパターンが異なる。 |

| 概要 | 【分布】 南西諸島に分布。奄美大島、徳之島、沖縄島、伊江島、伊平屋島、久米島、渡嘉敷島に生息する。徳之島では森林でも見られるが、餌となるネズミ等が多い牛小屋の周辺、隠れやすい集落内のガジュマル周辺や牧草地、サトウキビ畑でも見られる。シマグチで、マジュンと呼ばれている。 【生態】 夜行性で、爬虫類、両生類、鳥類、哺乳類、あるいは魚類も捕食する。大きくなるほど、ネズミなどの哺乳類や鳥類を食べる傾向がある。毒性はニホンマムシに比べると弱いとされるが、一度に注入される量が多いため危険性が高い。咬まれた際は、専用器具による毒の吸引や、血清の投与など速やかな対応が必要である。また、リュウキュウイノシシなど、不用意に大きな動物を食べようとして死んでしまうこともあり、見境なく攻撃する場合がある。鼻と目の間にピット器官と呼ばれる熱を感じる部位があり、視覚として機能している。すなわち可視光線と熱が同時に見えている。そのため、夜間でも鳥類や哺乳類は見逃さない。春に交尾し、夏に卵を産み、秋に幼蛇が見られる。無毒のアカマタやリュウキュウアオヘビほど、巻きつく力は強くない。 ※ハブ毒の危険性は毒性のみならず、例えば人体の頭部などを咬まれた際に放置すると、腫れによって気道が閉塞されて死に至った例がある。 【島内の目撃情報】 冬場は活発でなく、春から秋にかけて活発となる。ドブネズミやクマネズミ、ジャコウネズミなどはむしろ集落や牛舎とその周辺に多く、あまり山奥では見られない。特に雨上がりの蒸し暑い宵に、見られることが多い。盛夏には体温上昇を抑えるため、沢や樹上にいることがある。ただし、樹上ではハブだけなく、アカマタも見られる。 |

| 観察できる場所 | ハブの館(天城町役場内) |

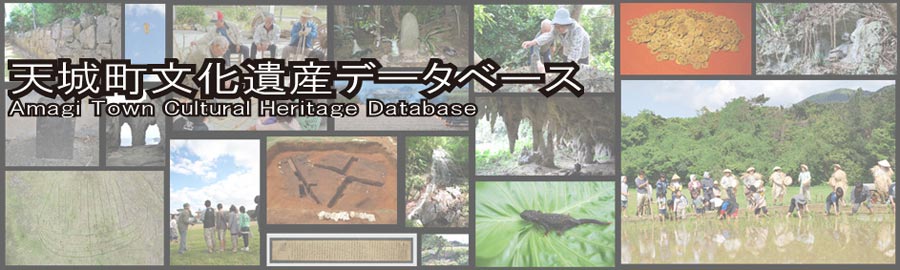

天城町の文化財、民俗、島の自然などに関わる情報を集め、公開しています。現在も様々な情報を日々登録し、拡大を続けています。古い写真、先祖から伝わる行事や昔話、貴重な農具や漁具などを調べていますが、まだまだ眠っている事物がたくさんあります。町民のみなさまが受け継がれた伝承や、お持ちの民具などがございましたら、ユイの館までお知らせいただけると幸いです。

なお、データベースに登録された写真や文書は、閲覧のほか個人資料や、教材等にご活用いただけるよう公開しています。ただし、それぞれ撮影者や筆記者の著作権がありますので、ご利用の際は天城町文化遺産データベースからの引用を明確にしてください。また、商用でのご利用については、お問合せください。言い伝え、民具などの情報や、データベースのご利用に関するご意見・ご質問は、天城町歴史文化産業科学資料センター・ユイの館( TEL:0997-85-4729 )までご連絡をお願いいたします。

データベースおよび関連コンテンツをまとめた、天城町 文化遺産データベース ポータルのURLは下記のとおり。スマートフォンサイトへのリンク、QRコードも用意しています。

https://yui-amagi.sakura.ne.jp/yui_yakata/

広報あまぎと、データベースの連携企画、シリーズ天城遺産のURLは下記のとおり。

https://yui-amagi.sakura.ne.jp/amagi_isan/

なお、データベースに登録された写真や文書は、閲覧のほか個人資料や、教材等にご活用いただけるよう公開しています。ただし、それぞれ撮影者や筆記者の著作権がありますので、ご利用の際は天城町文化遺産データベースからの引用を明確にしてください。また、商用でのご利用については、お問合せください。言い伝え、民具などの情報や、データベースのご利用に関するご意見・ご質問は、天城町歴史文化産業科学資料センター・ユイの館( TEL:0997-85-4729 )までご連絡をお願いいたします。

データベースおよび関連コンテンツをまとめた、天城町 文化遺産データベース ポータルのURLは下記のとおり。スマートフォンサイトへのリンク、QRコードも用意しています。

https://yui-amagi.sakura.ne.jp/yui_yakata/

広報あまぎと、データベースの連携企画、シリーズ天城遺産のURLは下記のとおり。

https://yui-amagi.sakura.ne.jp/amagi_isan/