大妻女子大学博物館の主な所蔵資料

現在、本データベースで公開していない資料についても紹介しています。

当館収蔵品目録もあわせてご参照ください。

一部の3Dデータの高画質版は、Sketchfabで公開しています。

3Dモデリングビューアー左下の「表面処理」欄では、点描・ワイヤーフレームなどが選択できます。

ただし画面左上の設定で、背景を白以外に変更しないと見ることができません。

当館収蔵品目録もあわせてご参照ください。

一部の3Dデータの高画質版は、Sketchfabで公開しています。

3Dモデリングビューアー左下の「表面処理」欄では、点描・ワイヤーフレームなどが選択できます。

ただし画面左上の設定で、背景を白以外に変更しないと見ることができません。

1 大妻学院関係

大妻コタカ旧居室

大妻学院創設者である大妻コタカが、昭和22年(1947)から亡くなる昭和45年(1970)までの約23年間を過ごした家の一部。居宅は、現在のつまっこひろば(千代田区三番町8−3、本館F棟裏手)に所在していました。

居宅の内の一室を、博物館入口に移築復原して展示をしています。あわせて、居宅全体の復元模型も展示しています。

大妻コタカ関係資料

大妻コタカが用いた品や着用した着物など、ゆかりの資料です。

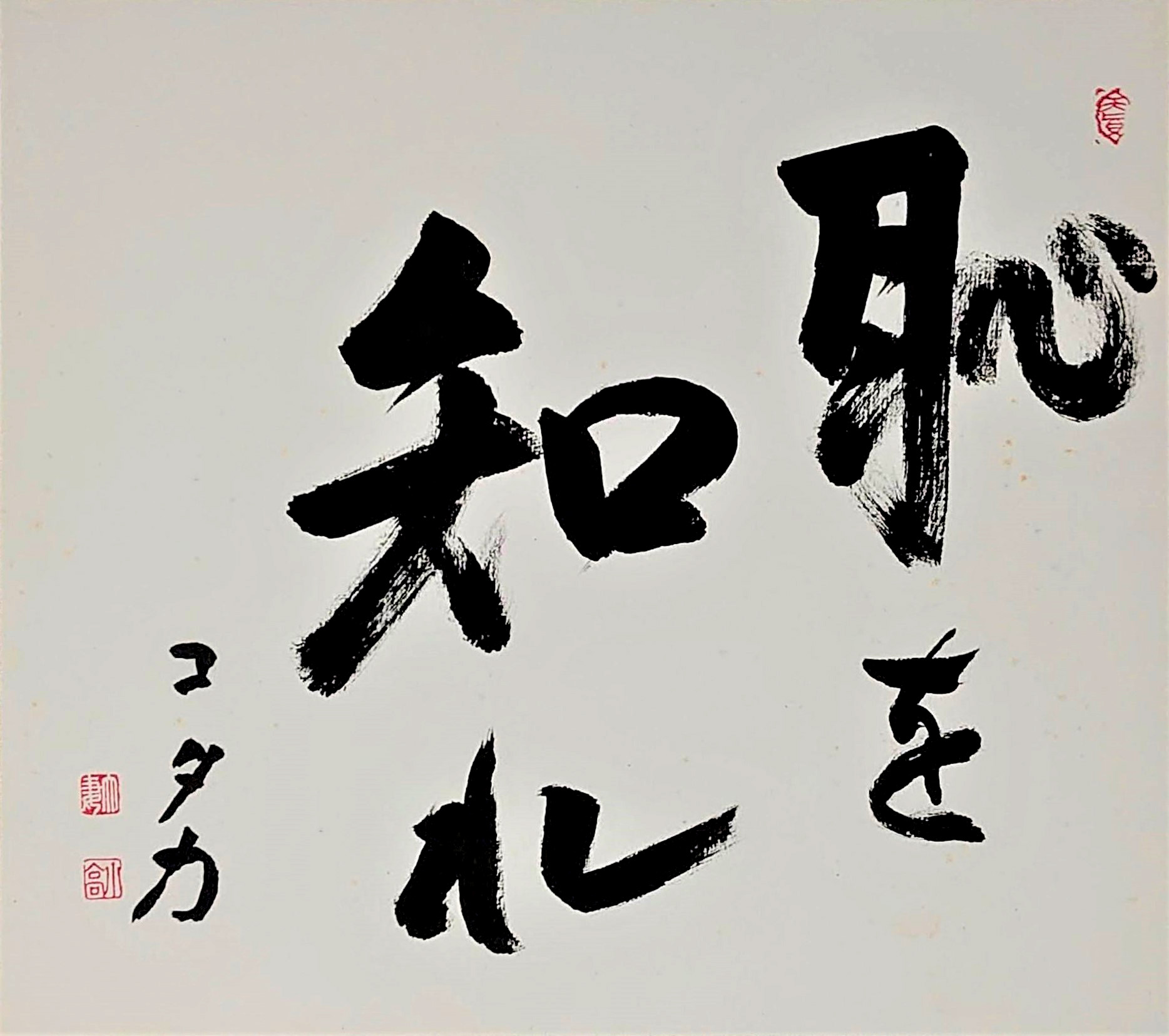

コタカが色紙に記した「恥を知れ」は、大正6(1917)年、大妻技芸伝習所が正式な学校として発足するにあたり制定された、大妻学院の校訓です。

大妻コタカ揮毫色紙「恥を知れ」

大妻学院旧校舎の瓦

昭和11年(1936)から昭和61年(1986)まで使用されていた鉄筋校舎の瓦84点です。この鉄筋校舎は、現在の千代田キャンパスA・B・C・D棟の位置に建っていました。

写真の軒瓦には、大妻学院の校章(円の中に糸巻)が施されています。

※本データベースの内容は、「大妻女子大学博物館収蔵品目録第3号 瓦・人類先史編補遺」(2017年)の内容を一部修正して公開しています。

.jpg)

旧校舎軒瓦(校章入り)

鉄筋校舎外観

瓶細工

瓶細工は、特注のガラスビンの中に人形や刺繍した手鞠などを入れる工芸品のことで、一部の地域では、嫁入り道具にも使われていました。制作には、ピンセットや縫い針を使って長時間作業する根気と高度な技術が必要とされました。

瓶細工については、大妻コタカが布製の鯛を入れた作品を作り、戦前に皇室に献上したという記録が残っています。大妻技芸伝習所創立時は、瓶細工科も設置されていましたが、現在この技術は大妻学院では途絶えてしまっています。

当館では現在、約130点を所蔵しています。

.jpg)

ひかり(三上草抄作)

手芸・裁縫資料

大妻学院は、手芸裁縫の私塾からはじまり、刺繍や編物、雛形などさまざまな技法を教育していました。

当館では、大正から昭和にかけて学生や教師によって制作された手芸・裁縫の作品を収蔵しています。

.jpg)

シャツ・ズボン雛形(明治41年頃)

.jpg)

刺繡見本(昭和13年)

2 収集資料

近藤四郎コレクション

近藤四郎氏(1918~2003)が収集した、日本および世界の履きものです。日本国外の収集は、北米、南米、アジア、ヨーロッパと広範囲にわたります。

近藤氏は人類学者で、京都大学霊長類研究所所長・大妻女子大学人間生活科学研究所(現・人間生活文化研究所)所長を歴任しました。「足」の研究を生涯かけて行い、著書に、『はきもの』(近藤四郎監修、岩波書店、1954年)『足の話』(岩波書店、1979年)、『足のはたらきと子どもの成長』(築地書館、1981年)などがあります。また1984年、紫綬褒章を受章しています。

.jpg)

かんじき(1970年代、採集地:岐阜県高山市)

ジャワ更紗コレクション

ジャワ更紗のコレクターである竹内葉氏・牧氏が収集した更紗など、計269件のコレクションです。

当館の前身である生活科学資料館に、被服学科の研究資料に役立ててほしいとのご意向で寄贈されました。

更紗とは、人物、鳥獣、草花などの文様を手描き、型押し、捺染などにより彩色した木綿布(または絹布)のことです。ジャワ更紗(バティック)は、ろうけつ染め(防染材料に蝋を使う)を施した布を意味します。

当館所蔵の更紗は、全てチャンティン(ろうけつ染め用道具)を使用した手描きのもので、とても貴重なものです。

.jpg)

花連続模様腰巻(子供用)

ホータン・アンティーク絨毯

ホータン・アンティーク絨毯は、中国新疆ウイグル自治区ホータン・オアシスとその周辺で2千年以上前から織り続けられてきたものです。おもに植物染料(茜・柘榴の外皮・胡桃の外皮・桑の樹皮・葡萄の葉・藍など)を用いた羊毛の手織絨毯です。

当館所蔵のコレクションは、長年ホータン絨毯の調査を続けてきた杉山德太郎氏が収集したもので、2020年に143点が寄贈されました。

.jpg)

ホータン・アンティーク絨毯(絨毯花瓶文様)

データベース更新履歴

2024年 7月25日 白綸子地紗綾形唐団扇花束模様小袖夜会服(複製)を公開。

(作業担当 青木俊郎(学芸員))

2024年 3月31日 婦人雑誌『現代乃婦人』24点を公開。

(作業担当 髙塚明恵(学芸員)・田坂有紀子(同))

※本データの作成・公開は、大妻女子大学人間生活文化研究所の研究助成(課題番号K2310、

「婦人雑誌『現代乃婦人』の整理と調査」)により実施しました。

※本データの作成・公開は、大妻女子大学人間生活文化研究所の研究助成(課題番号K2310、

「婦人雑誌『現代乃婦人』の整理と調査」)により実施しました。

(作業担当 青木俊郎(学芸員)・令和5年度博物館実習生)

2023年12月19日 大妻学院旗5点を公開

(作業担当 青木俊郎(学芸員))

2023年 9月29日 特集展「教えの道は多かれど ―掛軸から見た大妻の教育―」で展示する資料11点を公開

(作業担当 青木俊郎(学芸員))

※本データの作成・公開は、大妻女子大学人間生活文化研究所の研究助成(課題番号K2202「大妻女子大学博物館所蔵掛軸の調査と研究」・

K2302「大妻女子大学博物館所蔵掛軸の調査と研究(2)」)により実施しました。

K2302「大妻女子大学博物館所蔵掛軸の調査と研究(2)」)により実施しました。

2023年6月21日 大妻コタカ旧居室を公開

(作業担当 青木俊郎(学芸員))

2023年4月1日 学校機関誌『大妻時報』26点を公開

(作業担当 髙塚明恵(学芸員)・平戸杜飛(同))

※本データの作成・公開は、大妻女子大学人間生活文化研究所の研究助成(課題番号K2209、

「大妻学校機関誌『大妻時報』の調査と整理」)により実施しました。

2022年 11月27日 「近藤四郎コレクション」104点を公開

(作業担当 髙塚明恵(学芸員)・平戸杜飛(同)・令和4年度博物館実習生)

2022年 11月24日 大妻学院旧校舎瓦の3Dデータ14点(資料番号27、29、30、31、32、49、50、58、59、62、63、71、75、76)を公開

(作業担当 青木俊郎(学芸員)・令和4年度博物館実習生)

2022年 4月12日 大妻コタカ旧居宅模型を公開

(作業担当 青木俊郎(学芸員))

※本データの作成・公開は、大妻女子大学人間生活文化研究所の研究助成(課題番号K2102、

「デジタル技術を活用した大妻女子大学博物館所蔵資料の整理・活用(2)」)により実施しました。

「デジタル技術を活用した大妻女子大学博物館所蔵資料の整理・活用(2)」)により実施しました。

2022年 2月22日 手芸・裁縫作品71点を公開

(作業担当 青木俊郎(学芸員)・田中亜美(同)・塩見香奈(同))

※今回公開したデータは、大妻女子大学家政学部被服学科中川麻子准教授の調査結果をもとに作成しました。

2022年 2月 7日 大妻学院旧校舎瓦の3Dデータ8点(資料番号4、7、15、36、37、52、55、56)を公開

(作業担当 青木俊郎(学芸員)・田中亜美(同)・令和3年度博物館実習生)

※本データの作成・公開は、大妻女子大学人間生活文化研究所の研究助成(課題番号K2102、

「デジタル技術を活用した大妻女子大学博物館所蔵資料の整理・活用(2)」)により実施しました。

「デジタル技術を活用した大妻女子大学博物館所蔵資料の整理・活用(2)」)により実施しました。

2021年12月23日 大妻女子大学博物館収蔵品データベースを公開、大妻学院旧校舎瓦84点を公開

(作業担当 青木俊郎(学芸員)・田中亜美(同)・塩見香奈(同)・大越幸恵(助手))

.jpg)

.jpg)