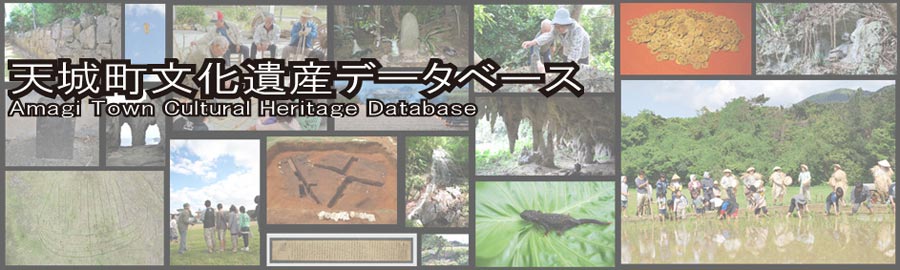

コチドリ(天城町総合運動公園、3月)

コチドリ ( Little ringed plover )

| 名称(ヨミ) | こちどり |

|---|---|

| 中分類 | チドリ目 |

| 小分類 | チドリ科 |

| 形態 | スズメと同大で、足はやや長い。国内で見られるチドリでは最小。背や翼の上面は、ぬれた砂のような褐色。肩には黒い帯が入り、首の後ろまで白い部分が帯状につながっている。腹は白い。雄の夏羽は、くちばしのわきから目にかけてと、額が黒く、独特の風貌となる。目の周囲が黒いため、黄色いアイリングが目立つ。雌夏羽は、雄の黒い部分がやや薄いという。足は黄色。冬羽は雄雌とも淡い褐色になり、目の周囲や首まわりの黒い部分も淡くなる。幼鳥は成長冬羽に似ている。なお、本種の幼鳥は足の黄になっておらず、シロチドリ幼鳥は見分けが難しい。また、他の小型チドリ類とは異なり、翼の上面に白い帯がない。特によく似ているハジロコチドリはその名の通り翼の白帯に由来し、さらに足がオレンジ色である。 |

| 生息種類 | 旅鳥、冬鳥 |

| 概要 | 【分布】 ユーラシア大陸のうち、夏でも低温のシベリア中北部と、中央アジア、西アジアの砂漠など乾燥地帯を除く、広い地域で繁殖する。冬は東南アジア~インド~アフリカ中部にかけて移動し、越冬する。国内では本州以南で繁殖し、中部以南で越冬する。徳之島では、見られないのは5月のみで、渡りの途中に飛来したり、少数が越冬する。 【生態】 春秋の渡りの時期には「 ピウ ピウ 」と間を開けて特徴的に鳴いて飛ぶ。草地や干潟を小走りしてはピタリと止まり、餌となる小さな昆虫、エビ・カニやゴカイなどを探し、捕食する。比較的、人を恐れない。島に飛来するシギ、チドリのうち、ムナグロに次いで草地で採餌することが多い。群れで渡来すると、ハジロコチドリが混じっていることがある。 【島内の目撃情報】 春秋の渡りの時期は、干潟を中継地にしているため、トリトリデッキ周辺へ群れで飛来する。越冬や比較的長く滞在する個体は、干潟でなく天城町総合運動公園の球場や、陸上トラック周辺の芝生で採餌や、座って休む姿が見られる。5月以外ほとんど周年見かけるが、数自体は多くなく、渡りのメダイチドリや、留鳥のシロチドリほどではない。 |

| 観察できる場所 | 干潟、もしくは海岸近くの広い芝生 |

天城町の文化財、民俗、島の自然などに関わる情報を集め、公開しています。現在も様々な情報を日々登録し、拡大を続けています。古い写真、先祖から伝わる行事や昔話、貴重な農具や漁具などを調べていますが、まだまだ眠っている事物がたくさんあります。町民のみなさまが受け継がれた伝承や、お持ちの民具などがございましたら、ユイの館までお知らせいただけると幸いです。

なお、データベースに登録された写真や文書は、閲覧のほか個人資料や、教材等にご活用いただけるよう公開しています。ただし、それぞれ撮影者や筆記者の著作権がありますので、ご利用の際は天城町文化遺産データベースからの引用を明確にしてください。また、商用でのご利用については、お問合せください。言い伝え、民具などの情報や、データベースのご利用に関するご意見・ご質問は、天城町歴史文化産業科学資料センター・ユイの館( TEL:0997-85-4729 )までご連絡をお願いいたします。

データベースおよび関連コンテンツをまとめた、天城町 文化遺産データベース ポータルのURLは下記のとおり。スマートフォンサイトへのリンク、QRコードも用意しています。

http://yuiamagi.html.xdomain.jp/

広報あまぎと、データベースの連携企画、シリーズ天城遺産のURLは下記のとおり。

http://yuiamagi.html.xdomain.jp/amagi_isan/

なお、データベースに登録された写真や文書は、閲覧のほか個人資料や、教材等にご活用いただけるよう公開しています。ただし、それぞれ撮影者や筆記者の著作権がありますので、ご利用の際は天城町文化遺産データベースからの引用を明確にしてください。また、商用でのご利用については、お問合せください。言い伝え、民具などの情報や、データベースのご利用に関するご意見・ご質問は、天城町歴史文化産業科学資料センター・ユイの館( TEL:0997-85-4729 )までご連絡をお願いいたします。

データベースおよび関連コンテンツをまとめた、天城町 文化遺産データベース ポータルのURLは下記のとおり。スマートフォンサイトへのリンク、QRコードも用意しています。

http://yuiamagi.html.xdomain.jp/

広報あまぎと、データベースの連携企画、シリーズ天城遺産のURLは下記のとおり。

http://yuiamagi.html.xdomain.jp/amagi_isan/