ヒレシャコガイ ( Fluted giant clam )

| 名称(ヨミ) | ヒレシャコガイ |

|---|---|

| 中分類 | 二枚貝類 |

| 形態 | 殻長40センチほどになる大きな二枚貝。サンゴ由来の石灰岩などに、殻の大半がめり込むように生活しているが、ヒメシャコガイのように完全に埋もれておらず、ヒレの名にありょうな薄く波打った殻が見える。殻頂=ちょうつがいから放射状に波打った形をしており、上下の殻の形がぴったりと合わさる。波打った殻の凸の部分から、薄い殻が幾重にも伸びているのが特徴。殻は白いが、半ば開いた殻の間から、波打った唇のような外套膜を出しており、その色彩はコバルトブルー、深緑、紫、褐色などを組み合わせた複雑な模様があり、多彩。 ※外套膜の色彩は、共生している褐虫藻(渦鞭毛藻)と、外套膜のタンパク質の微細な構造による光学現象=CDやタマムシの色に代表される構造色とが相まって、様々な色彩や模様を構成している。 |

| 概要 | 【分布】 西太平洋の南西諸島、オセアニアからインド洋の暖海に分布。徳之島でもサンゴ礁周辺で見られる。 【生態】 石灰岩を溶かして穴をあけ、そこに殻を固定して生活している。大きくなるほど、殻が露出しやすい。殻を開いて外套膜を出しており、光の加減や接触などの刺激によって、すっと引っ込めて殻を閉じる。その際、指などを挟むと危険である。水中を浮遊するプランクトンなども捕食するが、主に外套膜に共生させている褐虫藻が、光合成によって得た栄養をもらって生活している。褐虫藻は外套膜の細胞内でなく層状の間で生活しているため、プランクトンなどと同様に宿主に捕食されることもある。雌雄同体。大きくなるが、成長には時間がかかる。 ※沖縄では高級食材として流通しているが養殖で、大きさの割に食べられる部分は少なめ。独特の磯の匂いのため、本土では好まれない。 【島内の目撃情報】 天城町内では、ヨナマビーチのサンゴ周辺の岩で、ヒメシャコガイに混じり10センチ前後の個体がわずかに見られる。 |

| 観察できる場所 | 日当たりのよいサンゴ礁や、サンゴの周辺の石灰岩上。 |

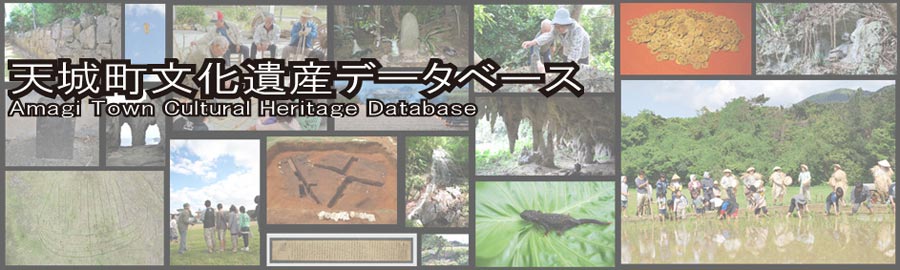

天城町の文化財、民俗、島の自然などに関わる情報を集め、公開しています。現在も様々な情報を日々登録し、拡大を続けています。古い写真、先祖から伝わる行事や昔話、貴重な農具や漁具などを調べていますが、まだまだ眠っている事物がたくさんあります。町民のみなさまが受け継がれた伝承や、お持ちの民具などがございましたら、ユイの館までお知らせいただけると幸いです。

なお、データベースに登録された写真や文書は、閲覧のほか個人資料や、教材等にご活用いただけるよう公開しています。ただし、それぞれ撮影者や筆記者の著作権がありますので、ご利用の際は天城町文化遺産データベースからの引用を明確にしてください。また、商用でのご利用については、お問合せください。言い伝え、民具などの情報や、データベースのご利用に関するご意見・ご質問は、天城町歴史文化産業科学資料センター・ユイの館( TEL:0997-85-4729 )までご連絡をお願いいたします。

データベースおよび関連コンテンツをまとめた、天城町 文化遺産データベース ポータルのURLは下記のとおり。スマートフォンサイトへのリンク、QRコードも用意しています。

https://yui-amagi.sakura.ne.jp/yui_yakata/

広報あまぎと、データベースの連携企画、シリーズ天城遺産のURLは下記のとおり。

https://yui-amagi.sakura.ne.jp/amagi_isan/

なお、データベースに登録された写真や文書は、閲覧のほか個人資料や、教材等にご活用いただけるよう公開しています。ただし、それぞれ撮影者や筆記者の著作権がありますので、ご利用の際は天城町文化遺産データベースからの引用を明確にしてください。また、商用でのご利用については、お問合せください。言い伝え、民具などの情報や、データベースのご利用に関するご意見・ご質問は、天城町歴史文化産業科学資料センター・ユイの館( TEL:0997-85-4729 )までご連絡をお願いいたします。

データベースおよび関連コンテンツをまとめた、天城町 文化遺産データベース ポータルのURLは下記のとおり。スマートフォンサイトへのリンク、QRコードも用意しています。

https://yui-amagi.sakura.ne.jp/yui_yakata/

広報あまぎと、データベースの連携企画、シリーズ天城遺産のURLは下記のとおり。

https://yui-amagi.sakura.ne.jp/amagi_isan/